Cet article écrit par Jean-Claude Driant examine la notion de mal-logement en France et les difficultés à en fournir une évaluation statistique précise. Le concept de mal-logement est multidimensionnel et peut inclure plusieurs réalités : absence de logement personnel, conditions de logement précaires, insalubrité, surpeuplement, ou encore précarité énergétique.

L’auteur retrace l’historique des tentatives de quantification du mal-logement, notamment à travers :

- Le Conseil national de l’information statistique (Cnis) qui, dès 1993, a tenté d’améliorer la connaissance du phénomène des sans-abri.

- Les enquêtes de l’Insee et de l’Ined qui, depuis les années 2000, affinent les définitions et les mesures du mal-logement.

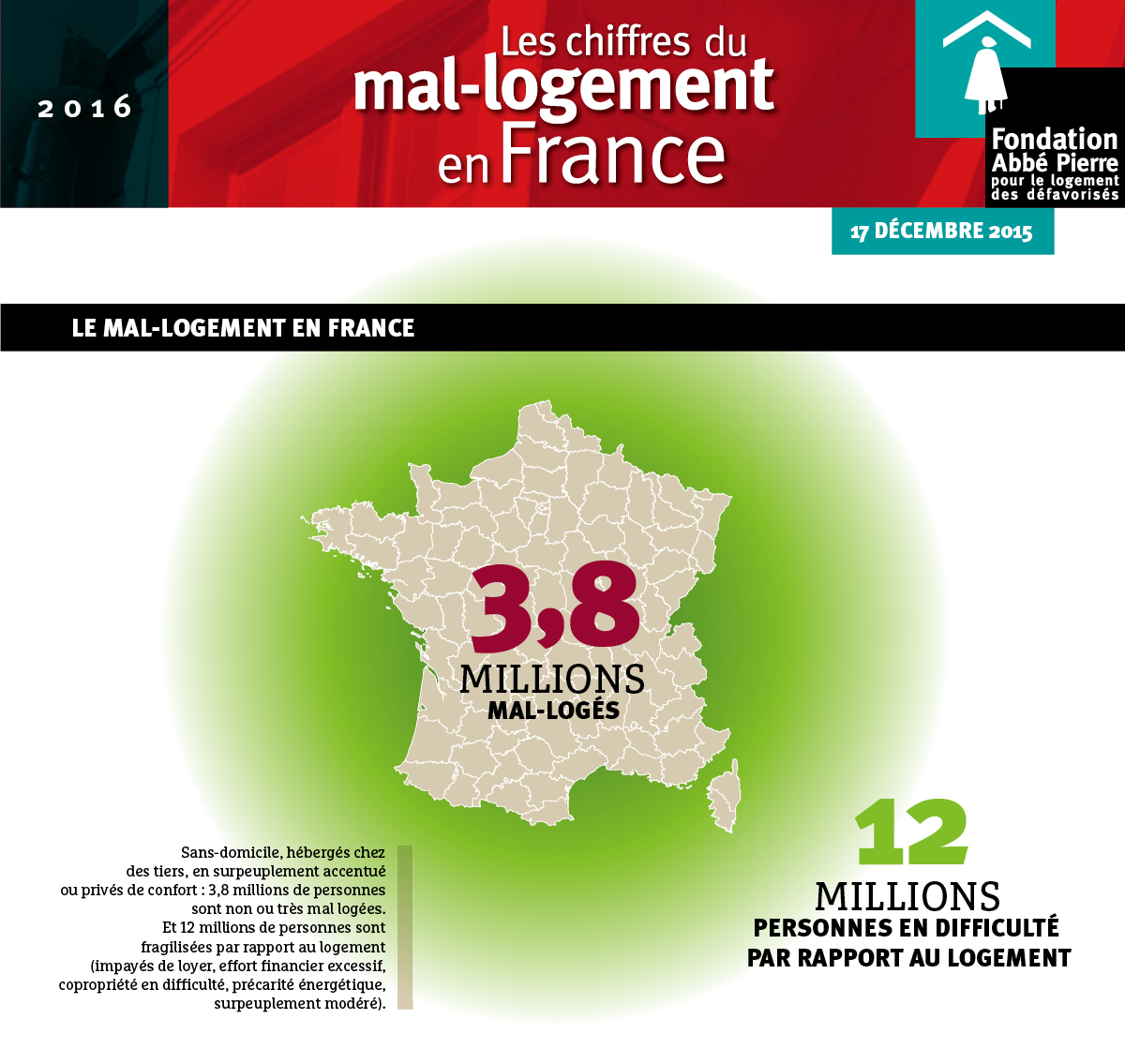

- Les rapports annuels de la Fondation Abbé Pierre, initiés en 1996, qui sont devenus une référence sur l’état du mal-logement en France.

L’article montre que la statistique publique a du mal à cerner cette problématique, notamment en raison de :

- L’absence de définition unique et consensuelle du mal-logement.

- Les limites des critères classiques (ex. équipements sanitaires, confort du logement) qui ne permettent pas toujours de refléter la diversité des situations de précarité.

- L’évolution des normes de logement qui modifie la perception de ce qui est considéré comme acceptable.

Driant souligne également l’impact des politiques publiques sur la lutte contre le mal-logement, notamment à travers les quotas de logements sociaux et la mise en œuvre du droit au logement. Malgré les progrès, les données disponibles sont souvent partielles ou obsolètes, ce qui complique l’adoption de mesures adaptées à la crise du logement.

Cet article enrichit notre projet en mettant en lumière les défis liés à la quantification du mal-logement, un enjeu crucial en Seine-Saint-Denis. Il souligne que l’absence de définition unique et la difficulté à mesurer précisément ce phénomène entravent la mise en place de politiques efficaces. Cette problématique rejoint nos constats sur la diversité des situations de précarité résidentielle, qui vont de l’insalubrité au surpeuplement, en passant par la précarité énergétique. L’incapacité des outils statistiques à refléter pleinement ces réalités renforce la nécessité d’approches participatives impliquant directement les habitants et les associations locales. Ainsi, notre projet s’inscrit dans cette dynamique en cherchant à intégrer la voix des résidents dans les processus d’amélioration de l’accès au logement et à proposer des outils innovants pour mieux comprendre et répondre aux besoins du territoire.